SUZANNE COLLINS

Devenir Fan

Les notes récentes

- La vérité perdue, Thomas Baton, SM Andromedae

- Acquisitions juillet 2025

- La maison sur la falaise, Chris Brookmyre

- « Vallauris terres et flammes »

- Villevaudé ► Fête communale

- Philippe Labro, Un été dans l'ouest

- Ce que je sais de toi, Eric Chacour

- Acquisitions juin 2025

- La taupe de l'Elysée, Frédéric Potier

- Tendre est la province, Thomas Morales

Catégories

- 00 A Villevaudé (506)

- 01 Expositions (131)

- 02 Une vie, une oeuvre, une date (346)

- 04 Activités et productions jeunesse (56)

- 05 Bibliothèque de la Roseraie. Fonctionnement. (58)

- 06 Bibliothèque de la Roseraie. Acquisition de livres (180)

- 07 Bibliothèque de la Roseraie. Manifestations. (88)

- 08 Bibliothèque de la Roseraie. Un titre, un auteur. (876)

- 09 Récits, contes, poésie, nouvelles (49)

- 10 O' Fil des Pages de SO (10)

- 15 Atelier créatif. (51)

- 16 Association Loisirs Jeunes. (150)

- 18 Chroniques de Serge (389)

- 19 Près de chez nous (122)

- 22 Médiathèque de Seine et Marne (9)

- 23 Cinéma, théâtre (80)

- 24 Musique (46)

- 25 Environnement (91)

- 26 Chez les seniors (17)

- Livres (1)

- Religion (6)

- Science (4)

- Sports (7)

- Weblogs (1)

Nous contacter

Mairie de Villevaudé.

- 27 r Charles de Gaulle - 77410 VILLEVAUDE

Tél. : 01 60 26 20 19 - Fax : 01 60 26 51 08

Visitez le site de notre commune

Villevaudé: sites, associations partenaires

- Voisins vigilants

Demandez à adhérer à la communauté de votre quartier - Cartes postales anciennes de villevaudé (77)

Sites d'intérêt local (Brie, Seine & Marne)

Autres contacts

Sites divers.

.

16 octobre 2012

La révolte, Suzanne Collins

12 octobre 2012

Frank Alamo

« Sing c’est la vie »… chantait-il

« Je sais qu’un matin bientôt le soleil se lèvera sur un jour différent de tous les autres. Puis ce jour-là ce sera le départ pour moi : sur un dernier signe de la main, je partirai par un beau matin… ». Comme il le chantait dans son tube de 1966 « Sur un dernier signe de la main » illustrant son départ au service militaire, Franck Alamo nous a quittés jeudi 11 octobre. Définitivement. Il allait fêter son 71e anniversaire le lendemain à son domicile parisien. Je l’avais rencontré le 11 juillet 2007 en compagnie d’Annie Philippe, également chanteuse, lors d’une expo sur le cinéma au carré Saint-Sulpice (Paris 6e). Il était tellement sympathique et enjoué que je n’avais pas hésité une seconde à l’aborder pour évoquer brièvement avec lui la fameuse période des Scopitones. « J’avais été contacté à l’époque par une réalisatrice et productrice qui s’appelait Andrée Davis-Boyer(*) pour tourner en 16 mm et en play-back des petits films parce que j’avais fait des tubes qui marchaient très bien. Le Scopitone, c’était cette grosse machine qui trônait dans les salles de cafés parisiens. Quand les « Yéyés » sont arrivés, ils ont mis dedans les premiers films avec Henri Salvador (Zorro est arrivé, etc.) et nous aussi. Nous étions en fait les pionniers du clip actuel. C’est un très bon souvenir les années Scopitone » m’avait-il alors confié en souriant. Franck tournera 4 petits films Scopitones : Sing c’est la vie - Sur un dernier signe de la main - Da Doo Ron Ron - Allô maillot 38-37. Que du bonheur de les revoir à l’écran ! « Sing c’est la vie, tu pleures ou tu ris, tu n’as pas choisi, tout ça c’est la vie… »

S. Moroy

(*) décédée le 10 mars 2012

Frank Alamo et Annie Philippe en visite à l’espace Saint-Sulpice (Paris 6e) le 11 juillet 2007 (photo Serge Moroy tous droits réservés).11 octobre 2012

La vie rêvée d'Ernesto G., Jean Michel Guenassia

JEAN MICHEL GUENASSIA

ALBIN MICHEL

Paris-Alger-Prague. Des années 30 aux années 80. Des guinguettes de

Joinville à la peste d' Alger, de la guerre à l'effondrement communiste.

La trajectoire de Joseph Kaplan, fils et petit-fils de médecins juifs

praguois, héros malgré lui, fataliste et optimiste à sa manière. Ses

amours, ses engagements et ses désillusions. Et la rencontre qui

bouleversa sa vie, celle qu'il fit avec un révolutionnaire cubain qui

passa quelques temps en 1966 dans son sanatorium des environs de Prague,

un certain Ernesto G., guerrier magnifique et déchu.

Dans la

lignée du Club des Incorrigibles optimistes,disponible en bibliothèque,Jean-Michel Guenassia

retrace avec talent le parcours insolite d'un héros malgré lui. On

retrouve dans ce roman son art de la narration si particulier, où l'Histoire et l'intime se mêlent dans une fresque captivante et

nostalgique.

07 octobre 2012

L'embellie, Audur Ava Olafsdottir

AUDUR AVA OLAFSDOTTIR

ZULMA

En ce ténébreux mois de novembre islandais, exceptionnellement doux au point de noyer l’île sous les pluies et les crues, la narratrice, qui ne cesse de se tourner elle-même en dérision, voit son mari la quitter sans préavis et sa meilleure amie, Audur, lui demander de s’occuper, pour au moins une saison, de son fils de cinq ans.

Pourtant la chance sourit à l’amie d’Audur : elle gagne un chalet d’été et une petite fortune au loto. À la suite de sa rupture, elle aurait préféré accomplir un voyage consolateur à l’étranger mais, bonne nature, elle est incapable de refuser quoi que ce soit à qui que ce soit, hommes ou femmes. Elle partira tout de même, pour un tour de son île noire, avec Tumi, le fils d’Audur, étrange petit bonhomme, presque sourd, mutique, et avec de grosses loupes en guise de lunettes.

Roman d’initiation s’il en fût, l’Embellie ne cesse de nous enchanter par cette relation de plus en plus cocasse, attentive, émouvante entre la voyageuse et son minuscule passager. Ainsi que par sa façon incroyablement libre et allègre – on pourrait dire amoureuse – de prendre les fugaces, burlesques et parfois dramatiques péripéties de la vie, sur fond de blessure originelle. Et l’on se glisse dans l’Embellie avec une sorte d’exultation complice qui ne nous quitte plus, longtemps après en avoir achevé la lecture.

Il y a chez la grande romancière islandaise – dont on garde en mémoire le merveilleux Rosa candida – un tel emportement rieur, une telle drôlerie des situations comme des pensées qui s’y attachent, que l’on cède volontiers à son humour fantasque, d’une justesse décapante mais sans cruauté, terriblement magnanime. Vrai bain de jouvence littéraire, ses romans ressemblent à la vie.

Audur Ava Ólafsdóttir est née en 1958 à Reykjavík. Elle publie l'Embellie après l’immense succès de Rosa candida, disponible à la bibliothèque.

03 octobre 2012

Les apparences, Gillian Flynn

GILLIAN FLYNN

SONATINES EDITIONS

29 septembre 2012

"Paris vu par Hollywood"

Du 18 septembre au 15 décembre à l’Hôtel de ville de Paris, l’exposition « Paris vu par Hollywood » évoque comment le cinéma américain a représenté la capitale française sur plus d’un siècle, lui offrant un rôle de superstar dans l’histoire du cinéma.

Plus de 800 films américains ont été tournés à Paris ou bien reconstituent la capitale en décor. « Il y a le Paris de Paramount et le Paris de la MGM, et bien sûr le vrai Paris. Celui de Paramount est le plus parisien de tous » déclarait Ernst Lubitsch, un grand spécialiste en la matière puisqu’il situa l’intrigue d’une dizaine de ses films à Paris… sans jamais y avoir tourné un seul plan.

De Edison à Woody Allen

Le

Paris historique du cinéma muet est d’abord une ville d’histoire, la

cité médiévale de « Notre-Dame de Paris », roman de Victor Hugo

extrêmement célèbre aux Etats-Unis. Mais c’est aussi la ville du plaisir

de la fin de l’Ancien régime, contrastant avec la peur et la violence

engendrées par la Révolution française. Dans le Paris mirifique imaginé

par Hollywood au début des années 50, la capitale devient le lieu

d’assouvissement de fantasmes romanesques : films à costumes,

adaptations de grands classiques, comédies musicales ou romantiques,

mélodrames… Cette image très parisienne est pratiquement inchangée dans

les films américains actuels, contribuant toujours à faire de la grande

ville un endroit privilégié pour satisfaire ses caprices et ses

plaisirs. Marlène Dietrich, femme perdue, chante en français dans «

Blonde Vénus » (1932) : Moi, j’trouve tout ça très bien.

John Huston fait ressusciter le peintre Toulouse-Lautrec dans « Moulin

rouge » (1952), Audrey Hepburn tourne 8 films dans la capitale, dont «

Drôle de frimousse » (1956) et « Charade » (1963), tous deux signés

Stanley Donen. Acteurs adulés du public américain, Maurice Chevalier

chante à tue-tête la beauté de « Gigi » dans les jardins fleuris de la

capitale (1958), Shirley MacLaine séduit dans « Irma la douce » (1963)

et Gene Kelly tombe amoureux de Leslie Caron dans « Un Américain à Paris

» (1951). Audrey Hepburn et Greta Garbo sont alors les grandes stars du

romantisme parisien revu selon les canons hollywoodiens.

Paris sera toujours Paris

Le public admirera des dessins, photos, affiches et décors de films, notamment ceux de « Un Américain à Paris », « Moulin rouge », « Minuit à Paris »… Des robes dessinées par Hubert de Givenchy pour Audrey Hepburn, et aussi les statues monumentales créées par le décorateur Dante Ferretti pour « Hugo Cabret », le film de Scorsese réalisé en 2011. Ils pourront également voir (ou revoir) sur un écran géant de 20 mètres de long une vingtaine d’extraits de films représentatifs, dont des dessins animés des studios Disney: « Les Aristochats » (1970) et « Ratatouille » (2007).

S. Moroy

Expo gratuite à l’Hôtel de ville de Paris (salle Saint-Jean), 5 rue Lobau (Métro : Hôtel de ville ou Châtelet). Ouvert tous les jours, sauf dimanche et jours fériés, de 10 heures à 19 heures.

Légende des photos :

- Les visiteurs pourront voir sur un écran de 20 mètres une sélection d'extraits de films hollywoodiens ayant pour cadre la ville lumière.

- La grâce, la fraîcheur et l'élégance très parisienne de Audrey Hepburn dans "Charade" de Stanley Donen (1963).

Publié dans 01 Expositions, 18 Chroniques de Serge | Lien permanent | Commentaires (0)

26 septembre 2012

Sous haute tension, Harlan Coben

HARLAN COBEN

BELFOND

Un groupe de rock mythique aux abonnés absents. Un couple en pleine crise.

Belfond a déjà publié douze romans de Harlan Coben dont Ne le dis à personne... (2002J, prix des Lectrices de Elle et adapté au cinéma par Guillaume Cane, Promets-moi (2007), Sans laisser d'adresse (2010), Sans un adieu (2010), Faute de

preuves (2011) et Remède mortel (2011). Tous sont repris chez Pocket.

18 septembre 2012

Les petits succès sont un désastre,Sonia David

LES PETITS SUCCES SONT UN DESASTRE

SONIA DAVID

ROBERT LAFFONT

Sonia David vit à Montmartre - évidemment. Outre son mari (et les cigarettes), elle n'a que deux passions : lire et écrire, ce qu'elle fait depuis toujours. Dans la " vraie vie " elle est ainsi rédactrice journaliste, sous son vrai nom, Sonia Rachline, notamment pour Vogue, et coauteur du Monde de M. (sur le chanteur M, Editions du Seuil) avec Marianne Chedid. Pour cette romancière dans l'âme, choisir un pseudo pour son passage à la fiction s'est imposé comme une évidence.

15 septembre 2012

Au fourneau et au chevalet, Jean Jacques Albiac

Jean-Jacques Albiac est professeur de cuisine au lycée René-Auffray à Clichy-la-Garenne (92). C’est aussi un peintre confirmé qui cuisine amoureusement ses tableaux en les assaisonnant du sel de sa vie.

Des portraits, des paysages, mais aussi des scènes de la vie quotidienne. Celle qu’il côtoie notamment dans son travail au lycée, avec ses élèves qu’il prépare au BTS. Installé à Villevaudé depuis 1986, dans la véranda qui est aussi son atelier, des peintures à l’huile sur des toiles de lin ou de coton enduites de blanc d’Espagne ou de gesso pour mieux amplifier le bruit des couleurs et le mélange des saveurs.« Mon inspiration part toujours de sujets quotidiens, simples, inspirés de ma vie personnelle. Pour moi, l’intérêt d’un tableau, c’est qu’il y ait des rencontres, des regards, une expression et un questionnement ». Autodidacte, Jean-Jacques a commencé à peindre à l’âge de 14 ans, même si sa passion le tenaille depuis la fin de la maternelle. Dans les années 80, il suit des cours de dessins à Montauban avant d’aller à Londres pour s’inscrire au Central Art School. Mais sa famille ne voit pas d’un bon œil sa vocation de peintre professionnel. Sa seconde passion étant les arts de la table, Il entre finalement en apprentissage de cuisine-pâtisserie pour parcourir toutes les étapes qui le mèneront à enseigner dans un lycée professionnel pour les métiers de l’hôtellerie et de la restauration.

Dans la lignée expressionniste

Aujourd’hui, à 49 ans, la flamme de la passion brille toujours dans ses yeux bleus. Dans un style qu’il revendique avant tout comme un regard décalé, ses maîtres sont les expressionnistes allemands et norvégiens, dont Edvard Munch reste le chef de fil incontesté. Il ne cache pas non plus son admiration pour Van Goh, Soutine, Francis Bacon, Gehrard Richter, Maurice Utrillo et ses ambiances mélancoliques... « J’ai toujours été très ambitieux dans le sens où je n’ai jamais voulu faire de la peinture pour vendre. J’ai toujours voulu me faire plaisir, donc constamment rajouter une petite difficulté ou bien essayer d’aller plus loin. Autant je peux être rigoureux en cuisine, mais aussi un peu créatif, autant dans la peinture je me lâche vraiment. Je ne suis pas les modes. L’essentiel pour moi est de peindre et je réalise environ 10 tableaux par an. Le mot « Art » n’est pas évident pour moi car il renvoie à une notion de facilité. Je crois plutôt au travail, car ce n’est pas si facile de peindre. D’ailleurs, quand je fais un tableau je suis complètement vidé » reconnaît Jean-Jacques.

Outre des expos dans des lycées professionnels de restauration franciliens, on a pu voir ses oeuvres au salon d’automne 2008 qui se tient à l’espace Auteuil, le plus ancien et renommé salon parisien consacré aux beaux-arts (créé en 1903). Jean-Jacques a exposé en 2010 à la mairie de Chelles, en 2011 au salon des peintres villevaudéens organisé lors des journées du patrimoine. Cette année, au salon de printemps de Courtry, il a reçu le prix du député Yves-Albarello pour l’une de ses toiles expressionnistes, « Roule ta bille mon loulou ».

Villevaudé, village d’artistes

Avec Jean-Jacques Albiac, on dénombre actuellement 15 artistes ayant séjourné ou résidant encore dans le village. Des créateurs qui reflètent pratiquement tous les styles : figuratif, naïf, impressionniste, expressionniste, surréaliste, abstrait. Parmi les plus célèbres, citons le peintre impressionniste Frédéric Levé, la peintre surréaliste Leonor Fini, Stanislao Lepri (l’un de ses élèves), le peintre fresquiste et aérographe François Chauvin, Charles Gadenne, le sculpteur de bronze à taille humaine décédé en janvier dernier… Avec une telle pépinière de talents déjà célèbres, et pour certains autres en voie de le devenir, Villevaudé prendra-t-il au fil du temps l’appellation de « petit Barbizon des portes de la Brie » ?

Serge Moroy

Légende des photos :

1 - Jean-Jacques a immortalisé à sa façon la sortie en mai 2011 de « Live at River Plate », le CD du groupe rock AC/CD, dans une rue de Montmartre à Paris

2 - « L’apocalypse », dont le second titre aurait pu être « Elle est pas assez cuite ta viande ! » exprime l’univers professionnel, dur et perfectionniste, des écoles de cuisine. Le chef, en colère, a les yeux rouges.

3- « A deux pas de Montfermeil ». L’univers de Cosette à la sauce expressionniste façon Jean-Jacques.

4. Dans sa cuisine

5- Montjay-la-Tour (collection privée)

11 septembre 2012

Le cas Sneijder, Jean Paul Dubois

JEAN PAUL DUBOIS

EDITION DE L'OLIVIER

Jean-Paul Dubois est né en 1950 à Toulouse où il vit actuellement. Journaliste, puis grand reporter en 1984 pour Le Nouvel Observateur, il examine au scalpel les États-Unis et livre des chroniques qui seront publiées en deux volumes aux Éditions de l'Olivier : L'Amérique m'inquiète (1996) et Jusque-là tout allait bien en Amérique (2002).Écrivain, Jean-Paul Dubois a publié de nombreux romans, Je pense à autre chose, Si ce livre pouvait me rapprocher de toi, etc. Il a obtenu le prix France Télévisions pour Kennedy et moi (Le Seuil, 1996) et le prix Femina et le prix du roman Fnac pour Une Vie française.

08 septembre 2012

Acquisitions septembre 2012

ENFANTS :

L’école de Léon – Serge Bloch

ADOLESCENTS :

L’œil du monde - T 01 Robert Jourdan

Strom - Emmanuelle et Benoit Saint Chamas

Hunger Games - la révolte – Suzanne Collins

ADULTES : Romans

Avenue des géants – Marc Dugain

L’embellie – Audur Ava Olafsdottir

Les Lisières - Olivier Adam

Pour seul cortège - Laurent Gaudé

Barbe bleue – Amélie Nothomb

Ce que le jour doit à la nuit – Yasmina Khadra

Nous étions faits pour être heureux – Véronique Olmi

Les désorientés – Amin Maalouf

La vie rêvée d’Ernesto G – Jean Michel Guenassia

Policiers :

Caché - David Ellis

Les apparences – Gillian Flynn

La Sirène – Camilla Lackberg

La muraille de lave – Arnaldur Indridason

Meurtres au potager du Roy – Michèle Barrière A découvert - Harlan Coben

Et d'autres en commande

07 septembre 2012

Villevaudé...demain au Potager du Roi à Versailles

Dimanche 2 septembre, à 15h, nous étions 29 de l'association " Villevaudé...demain " à visiter le Potager du roi à Versailles. Le soleil était au rendez-vous. Une guide très intéressante nous a emmenés dans les allées du potager, nous expliquant comment la Quintynie (1624-1688), directeur des jardins fruitiers et potagers royaux, avait organisé les neuf hectares de terrain et planté des arbres fruitiers et des légumes pour plaire à Louis XIV.

Le jardin est composé d'une succession de carrés potagers clos de murs surplombés de terrasses et centrés autour d'une grande fontaine. Le Roi-Soleil avait beaucoup de goût pour les légumes, raffolait de fruits et plus encore quand les uns et les autres étaient produits avant leur saison.

Cliquez sur ce lien pour la suite de la visite

Et ici pour voir la page photos,

Publié dans 00 A Villevaudé , 25 Environnement | Lien permanent | Commentaires (0)

05 septembre 2012

Décès de Christian Marin

Le comédien Christian Marin s’est éteint mercredi 5 septembre à Paris. Il était âgé de 83 ans. S’il a beaucoup joué au théâtre, ce Lyonnais d’origine a surtout fait le bonheur du cinéma français des 60 et 70 en jouant dans un grand nombre de films boudés par le cénacle des cinéphiles, mais très prisés du grand public. Le public retiendra principalement ses rôles au côté de Louis de Funès dans l’hilarante série des Gendarmes et dans « Les chevaliers du ciel », feuilleton diffusé à la télévision pendant l’âge d’or de l’ORTF (voir ci-dessous) où il campa, avec son air ahuri et sa silhouette dégingandée, l’inénarrable Laverdure du fameux tandem Tanguy et Laverdure. C’est une véritable gueule du cinéma populaire français qui vient de disparaître.

Un tandem télé supersonique

La série « LES CHEVALIERS DU CIEL » constitue l'un des grands feuilletons à succès produits par l'ORTF. Inspirée de la célèbre bande dessinée de Jean-Michel CHARLIER et d'Albert UDERZO qui paraît le 29 octobre 1959 dans le n° 1 de la revue « PILOTE », elle donne la vedette à deux aviateurs de « l'escadrille de chasse des Cigognes », le séduisant lieutenant Michel TANGUY (Jacques SANTI) et son fidèle et inséparable boute-en-train d'ami, le lieutenant Ernest LAVERDURE (Christian MARIN).

Avec leurs traits de caractère tout à fait particuliers et dissemblables, nos deux héros chevaleresques n'auront de cesse de jouer les justiciers sur la terre comme dans le ciel, le tout sans s'embarrasser de scrupules ni jamais compromettre leur indéfectible et virile amitié. Cette dernière est d'ailleurs scellée dans la chanson du générique vigoureusement interprétée par un Johnny HALLYDAY en pleine forme, ce dernier ayant également contribué à populariser la série : « Les chevaliers du ciel, dans un bruit de tonnerre, à deux pas du soleil, vont chercher la lumière. Moitié ange et moitié démon, mauvaises têtes mais gentils garçons, ils ne savent ni le bien ni le mal car ils ne pensent qu'à leur idéal. Et si l'amour vient à passer, c'est l'amitié qui gagne toujours... »

C'est François VILLIERS, le réalisateur de « Hans le marin » (1949) et de « Pierrot la tendresse » (1960), qui sera chargé par l'ORTF de tourner les 39 épisodes d'une durée de 26 minutes chacun (dont les 13 premiers sont filmés en noir et blanc). La plupart des épisodes sont tournés en décor réel sur les bases aériennes de CREIL (dans l'Oise) et de DIJON, ce qui aura pour effet de mobiliser la 10ème escadre de chasse et ses fameux « Mirage 3 ».

Les prises de vues aériennes sont assurées par Guy TABARY. Des tournages au sol ont lieu également sur les base de ISTRES et de CARPIAGNE, dans les Bouches-du-Rhône, et même en Tunisie (base de Bou-Sfer) pour le parfum exotique de certains épisodes. Enfin, les raccords de certaines scènes seront tournées au fort d’Evry, près de PARIS. Pour cette série épique, l’armée de l’Air a mis le paquet : des moyens en matériels mais aussi en hommes sont généreusement mis à la disposition du réalisateur, ce qui rend assez crédibles les intrigues semées au fil des épisodes qui se veulent aussi (et pour cause) apologétiques.

La première diffusion des « CHEVALIERS DU CIEL » a lieu le 16 septembre 1967 et le succès est aussitôt au rendez-vous. Succès tellement fulgurant que la revue « PILOTE » se verra dans l'obligation de demander aux auteurs de modifier les dessins pour qu’ils ressemblent aux héros de la série T.V. !

Mais, Jacques SANTI se lasse très vite de cette popularité envahissante et la série n'est pas poursuivie. Pourtant, des acteurs comme Victor LANOUX et Marlène JOBERT font leur début au cinéma grâce aux exploits héroïques de TANGUY & LAVERDURE. Il faut dire que 1967 est encore une année faste pour le cinéma puisque l'on dénombre pas moins de 211.400.000 spectateurs dans les salles tandis que 7.471.000 téléviseurs trônent dans les foyers français pour cette seule année-là (Source : Téléciné n° 197 - Mars 1975).

Enfin, n'oublions pas que la T.V. couleur ne fera son apparition dans les foyers français qu’en 1971, d'où la légitime surprise de certains spectateurs de découvrir ces épisodes en couleurs, lors de quelques rarissimes rediffusions (Couleurs Pays /A2 / Sept-oct. 1997).

S. Moroy04 septembre 2012

Le 4 septembre 1914, mort de Charles Peguy

Chauconin-Neufmontiers, avec le CIV Festivil

Lors de notre sortie du 18 mars, en quittant le moulin de Moulignon pour nous rendre à Meaux au Musée de la Grande Guerre, s'imposait un arrêt à Chauconin- Neufmontiers devant la "Tombe de Villeroy" où figure le nom de Charles Peguy.

Opposant une résistance farouche à l'ennemi, les soldats français mettent ce dernier en déroute. Les combats de Villeroy ont marqué un tournant décisif dans le début de la guerre.

Les nombreux soldats tombés sur le bord de cette longue route droite sont rassemblés les 7 et 8 septembre 1914 dans une tombe commune à l'endroit même de leur sacrifice.

Malgré la politique de rassemblement des victimes du conflit dans les années 1920, la tombe ne sera pas touchée et reste encore aujourd'hui le témoin du sacrifice d'une génération. Comportant 133 corps, dont 34 n'ont pu être identifiés, la tombe de Villeroy est surtout connue pour être la sépulture de l'écrivain Charles Peguy, tombé ici même avec son régiment dans le 4 septembre 1914. Il reposerait à l'extrémité de la tombe, la tête tournée vers la route.

Bien que située sur le territoire de la commune de Chauconin-Neufmontiers, cette tombe commune érigée les 7 et 8 septembre 1914 garde son nom de Tombe de Villeroy depuis son érection. La stèle reprenant les noms des soldats inhumés date elle de 1932.

Les tout derniers vers de Charles Péguy

« Heureux ceux qui sont morts pour la terre charnelle,

Mais pourvu que ce fût dans une juste guerre.

Heureux ceux qui sont morts dans les grandes batailles,

Couchés dessus le sol à la face de Dieu

Heureux les épis mûrs et les blés moissonnés »

C.PETIT

Publié dans 00 A Villevaudé , 02 Une vie, une oeuvre, une date | Lien permanent | Commentaires (0)

31 août 2012

Les fantômes du Delta, Aurélien Molas

AURELIEN MOLAS

ALBIN MICHEL

Nigéria, 2004-2010 : un pays dévasté par les compagnies pétrolières, la corruption des élites et la violence de la guérilla. Benjamin Dufrais et sa collègue Megan, médecins de MSF, tentent de lutter contre la malnutrition et d'aider les réfugiés. Mais ils se retrouvent pris dans la tourmente d'intérêts géopolitiques et de guerres intestines qui les dépassent. L'enjeu : une petite fille dont l'ADN peut changer le monde. Chacun veut mettre la main sur cette fillette-talisman. Comment la protéger et comment ne pas sombrer avec elle dans le chaos de ce pays sanglant ? Un thriller original dont les thèmes rejoignent ceux de nombreux essais politiques et économiques actuels, notamment quand Molas évoque la Françafrique, la corruption des élites africaines, les catastrophes écologiques déclenchées par des multinationales sans scrupule...

26 août 2012

L'astronaute Neil Armstrong est mort (25 août 2012)

Le premier homme à avoir marché sur la Lune a rejoint les étoiles.

Neil Armstrong est mort à l'âge de 82 ans de complications après une opération cardiovasculaire, a confirmé samedi la famille, après une information de la chaîne de télévision NBC News. Il avait été opéré du coeur au début du mois.

En tant que commandant de la mission Apollo 11, il était devenu le premier homme à fouler le sol lunaire, le 20 juillet 1969. "C'est un petit pas pour un homme mais un pas de géant pour l'humanité", avait-il alors déclaré. Une phrase entrée dans la postérité.

Revivez les premiers pas d'Armstrong sur la Lune :

Neil Armstrong plante le drapeau américain :

L'astronaute avait commencé sa carrière dans la Nasa, l'agence spatiale américaine, en 1955. Neil Armstrong avait ensuite été chargé de commander la première mission lunaire américaine à bord de la capsule Apollo 11 avec les astronautes Buzz Aldrin et Michael Collins. La Nasa l'avait notamment choisi pour sa capacité à supporter le poids de la célébrité.

En posant le pied sur la Lune en direct devant des centaines de millions de téléspectateurs ébahis, Neil Armstrong était devenu le 20 juillet 1969 le premier homme à fouler le sol d'un monde extraterrestre. Cet homme modeste était instantanément devenu un héros planétaire, une icône de l'odyssée de l'espace. Après son exploit, l''astronaute avait ensuite peu parlé en public, fuyant micros et caméras, et vivait depuis des dizaines d'années dans une ferme reculée de l'Ohio.Il avait quitté la Nasa en 1970 pour enseigner la technologie aérospatiale à l'université de Cincinnati.

25 août 2012

Léna, Virginie Deloffre

VIRGINIE DELOFFRE

ALBIN MICHEL

Cet ouvrage a obtenu le Prix Thyde Monnier de la SGDL 2011 et le PRIX DES LIBRAIRES 2012.

Virginie Deloffre est médecin à Paris. Depuis l'enfance, elle est fascinée par la Russie, le Grand Nord et la glace.

20 août 2012

Intrigue à Venise, Adrien Goetz

ADRIEN GOETZ

GRASSET

Pénélope, la désormais fameuse conservatrice de Versailles, qui a déjà révélé les inquiétants mystères de la tapisserie de Bayeux (Intrigue à l'anglaise) et du château de Versailles (Intrigue à Versailles), passe une semaine à Venise pour un savant colloque. Un illustre écrivain français, qui ne publie que sur cette ville, meurt tragiquement. Bientôt, ce sont tous les "écrivains français de Venise", club d'habitude paisible, qui sont menacés. Pénélope se retrouve au cœur d'une énigme dont l'origine remonterait au fameux Bal du Siècle, donné par Carlos de Beistegui dans son palais de la Sérénissime en 1951. Aidée par son fiancé le journaliste Wandrille, elle se lance sur la piste d'un tableau de Rembrandt que personne n'a jamais vu et qui dormirait quelque part sur une des îles de la lagune. Les plus grands hommes de lettres français commencent à craindre pour leur vie...

Adrien Goetz est né à Caen en 1966. Diplômé de l’Ecole Normale supérieure de la rue d’Ulm. Il est historien d’art et maître de conférence à l’Université Paris 1-Sorbonne. Il tient une chronique hebdomadaire dans Le Figaro. Il a publié quatre romans aux éditions Grasset : A bas la nuit (2006), Intrigue à l’anglaise (2007), Intrigue à Versailles (2009) et Le coiffeur de Chateaubriand (2010).

15 août 2012

Les dames de Rome, Françoise Chandernagor

FRANCOISE CHANDERNAGOR

de l'Académie Française

ALBIN MICHEL

« Rome, une ville rouge qui cuit à l’étouffée dans ses vieilles murailles, une ville étranglée entre ses collines surmontées de temples raides… » Rome la rouge, Rome la sanglante, a vaincu. Lorsque Séléné, la fille de Cléopâtre et de Marc Antoine, y pénètre, enchaînée à son jumeau lors du Triomphe d’Octave, elle n’entend que les hurlements de la foule, les cris des prisonniers qu’on traîne, les mugissements des bêtes qu’on immole. Bientôt seule survivante des « enfants d’Alexandrie », la petite captive, qu’on a confiée à Octavie, la sœur du nouveau maître, va vivre son adolescence auprès des nombreux enfants que la « première dame » de Rome élève avec intelligence et tendresse dans sa maison du Palatin. Tandis qu’Octave Auguste impose au monde sa puissance, contraignant les uns au suicide, les autres à la soumission, déjouant complots et conjurations, tandis qu’il fait et défait les mariages des enfants de son clan comme on joue avec des pions, Séléné s’imprègne peu à peu de cette culture romaine qu’elle rejetait. Mais, en secret, la jeune orpheline refuse d’oublier sa mère, la reine d’Égypte, et rêve de vengeance…

Avec un talent singulier pour rendre la vie aux siècles passés, Françoise Chandernagor poursuit l’évocation du destin de Séléné, la princesse mélancolique des Enfants d’Alexandrie. Entre splendeur et cruauté, une fresque puissante qui nous emporte dans un monde disparu.

10 août 2012

Celles qui attendent, Fatou Diome

FATOU DIOME

FLAMMARION

dépeindre la peine d'une mère qui attend son enfant, sans jamais être certaine de le revoir ? Coumba et Daba, quant à elles, humaient leurs premières roses : jeunes, belles, elles rêvaient d'un destin autre que celui de leurs aînées du village. Assoiffées d'amour, d'avenir et de modernité, elles s'étaient lancées, sans réserve, sur une piste du bonheur devenue peu à peu leur chemin de croix.

Mariées, respectivement à Issa et Lamine, l'Europe est leur plus grande rivale. Esseulées, elles peuvent rester fidèles à leur chambre vide ou succomber à la tentation. Mais la vie n'attend pas les absents, derrière les émigrés, les amours varient, les secrets de famille affleurent ; les petites et grandes trahisons vont alimenter la chronique sociale du village et déterminer la nature des retrouvailles. Le visage qu'on retrouve n'est pas forcément celui qu'on attendait.

Fatou Diome est née au Sénégal. Elle arrive en France en 1994 et vit depuis à Strasbourg. Elle est l'auteur d'un recueil de nouvelles La Préférence nationale (2001) ainsi que trois romans, Le Ventre de l'Atlantique (2003), Kétala (2006) et Inassouvies nos vies (2008).

06 août 2012

Les futurs pensionnaires du centre commercial de Claye Souilly

Des animaux géants vont bientôt sortir d’un atelier thorignien pour occuper le nouveau centre commercial de Claye-Souilly qui ouvrira le 21 novembre.

A Thorigny-sur-Marne, dans le parc d’activités des Vallières, Gilles Pennaneac’h et son équipe s’affairent pour réaliser les sculptures des animaux qui intégreront le centre commercial clayois. Breton d’origine, Gilles est connu dans la région pour ses créations insolites car il n’a pas peur de s’attaquer à des oeuvres monumentales utilisant le métal, le bois, la céramique, le polystyrène recouvert de mat de verre et de résine, voire des matériaux recyclés. Le dragon cracheur de feu tout en cannettes usagées au rond-point de la Rosée, à l’entrée de la zone commerciale de Claye, c’est lui et son atelier. Idem pour l’arbre en bouteilles plastique qui se dresse devant le centre de loisirs Planète-Oxygène, rue André-Benoist. Un talent sans pareil pour concevoir et exécuter des œuvres originales et visibles de tous.

Avec Olivier, Sébastien, François, Antoine et Théodora, des artistes plasticiens qui constituent le noyau dur de son équipe, cela fait maintenant deux ans que Gilles travaille sur le projet des animaux de Claye. « Je conçois les projets et nous les réalisons ici dans nos locaux de plain-pied qui comportent un atelier pour les gros travaux (soudure, menuiserie, sculpture polystyrène, résine, plâtre, montage), un deuxième pour les finitions (conception, graphisme, travaux minutieux), et enfin un troisième atelier de 200 m² pour les assemblages et réalisations de grande envergure nécessitant espace et usage d’un chariot-élévateur » précise l’artiste. La force de son petit groupe réside dans sa polyvalence, chacun étant capable de participer à l’élaboration des oeuvres de A à Z. La plupart des projets de l’atelier sont portés de leur conception jusqu’à leur fabrication et même si certains membres de l’équipe ont une préférence plus ou moins marquée pour une technique, tous ont un goût avéré pour la sculpture animale. Les deux lapins géants que les plasticiens confectionnent seront installés sur le toit du centre commercial. Le plus volumineux mesure 7 mètres 70 et pèsera près de 3 tonnes avec son ossature constituée de poutrelles métalliques. Les lapins seront hissés puis arrimés sur le toit par l’équipe elle-même. En bonne messagère, une hirondelle indiquera la direction au rond-point desservant le centre, tandis qu’un héron, 14 canards d’environ 1,30 mètre de haut et 12 canetons d’une soixantaine de centimètres se prélasseront dans les bassins extérieurs. Tous les animaux seront lisses et peints d’une couleur monochrome.

Un savoir-faire remarqué

Ambassadeur majestueux de cette faune sympathique, un grand cerf vert accueillera les visiteurs à leur entrée dans le centre commercial. Ouvert en 1972 et géré par le groupe Klépierre-Ségécé, ce dernier avait besoin d’être rénové et étendu afin de répondre aux besoins actuels des consommateurs sans sacrifier pour autant l’esthétisme du cadre de vie et le respect de l’environnement. « La Ségécé a été séduite par nos sculptures animalières géantes et rassurée par notre savoir-faire. On trouve nos baleines et dauphins à Océanopolis de Brest, au musée LWL de Münster (Allemagne) et à l’aquarium de la Réunion. Ils nous ont proposé un concept basé sur la nature, les animaux, et nous avons accepté le cahier des charges. Le centre ouvrira ses portes le 21 novembre, mais nous devrons livrer nos réalisations entre fin octobre et début novembre. C’est un challenge pour nous, mais c’est aussi un plaisir que de relever ce défi car l’idée nous a beaucoup séduits » a conclu Gilles avec enthousiasme.S. Moroy

Plus d’infos : www.atelier-pennaneach.com

Légende des photos :

Prototypes des animaux servant de modèle aux artistes plasticiens.

Gilles Pennaneac’h pose devant la sculpture impressionnante du plus grand lapin (7,70 m). La coque en polystyrène a été prédécoupée afin de recevoir l'ossature métallique. Pour assembler la tête, les plasticiens devront le sortir de l'atelier et il sera hissé à l'aide d'une grue sur le toit du centre commercial.

Tête de héron géante en cours de polissage.

Sébastien Kergeis vérifie les soudures et fixations sur les poutrelles métalliques HPN constituant la charpente du plus grand des deux lapins.

Publié dans 00 A Villevaudé , 18 Chroniques de Serge | Lien permanent | Commentaires (1)

04 août 2012

Fragments, Marilyn Monroe

Fragments intimes

La plume de Marilyn

Chaque écrit sur Marilyn suscite curiosité et interrogation sur un mythe qui n’en finit pas de nous interpeller depuis qu’il est né.

Le dernier ouvrage paru en octobre déroge d’autant moins à la règle qu’il a été rédigé… par Marilyn elle-même. « Fragments intimes » rassemble en effet ses écrits de 1943 à 1962, soit juste avant qu’elle ne soit retrouvée morte dans la nuit du 5 août 1962 dans sa villa de Brentwood. Elle avait alors 36 ans, était au summum de sa beauté. Son drame provient d’un profond fossé entre le personnage public (la glamour girl au cinéma) et la fragilité enfantine de la femme privée.

« Mon sommeil dépend de mon degré de satisfaction qui varie selon le cours de ma vie. Mes rêves sont trop intimes pour être révélés publiquement. Mon cauchemar, c’est la bombe H. Et vous ? » écrivait-elle méfiante en réponse à l’interview d’un journaliste.

C’était peut-être l’un de ses derniers écrits. La Vénus du 20e siècle, l’icône du glamour, l’égérie éthérée de toute une Amérique avait donc bien deux faces. Celle, solaire et étincelante de la pin-up blonde et celle, plus obscure, d’une jeune femme perfectionniste à l’extrême, en quête de perpétuel absolu et que la vie ne pouvait que décevoir. Ses textes publiés sont reproduits par ordre chronologique. Ils révèlent toute l’intelligence, la finesse et la pudeur d’une véritable écorchée vive. Jusqu’à la fin.

Des fautes, des ratures, mais de la sincérité

Marilyn a sans doute beaucoup plus écrit que ce qui est reproduit dans ce livre et rien n’exclut que d’autres de ses textes apparaissent un jour. En tout cas, voici mise à jour la personnalité à multiples facettes d’une jeune femme curieuse et cultivée qui, loin d’être idiote et frivole, cherche la vérité des choses et des êtres. Elle prend des notes, transcrit ses sentiments, ses pensées, doutes et interrogations. Et elle doute et s’interroge beaucoup, ses nombreuses ratures l’attestent.

C’est Anna Strasberg qui a retrouvé ses lettres, poèmes et notes dans une boîte laissée par son mari décédé, Lee Strasberg. La famille avait été désignée comme ayant droit dans la succession de Marilyn. « Je ne suis pas là pour gagner de l'argent. Je souhaite donner une belle image de ce trésor et le transmettre de la plus belle façon possible » déclarait Anna Strasberg à Bernard Comment, un éditeur français, à qui elle confiait ces documents inédits.

« Je pense que j’ai toujours été profondément effrayée à l’idée d’être la femme de quelqu’un car j’ai appris de la vie qu’on ne peut aimer l’autre, jamais, vraiment » écrivait Marilyn en 1956. Son étoile, ravivée, brille plus que jamais. Le monstre sacré a prouvé qu’il avait une belle âme.

Serge Moroy

« Marilyn Monroe, Fragments - Poèmes, écrits intimes, lettres » - Edité par Stanley Buchthal et Bernard Comment – Traduit de l’anglais par Thiphaine Samoyault - Avec photos - Edition du Seuil – 270 pages – Dépôt légal : octobre 2010 – 29,80 euros.

30 juillet 2012

Le baiser de Judas, Anna Grue

ANNA GRUE

EDITIONS GAIA

Cette fois, c'est une professeur d'arts plastiques qui est dans l'impasse. Après l'avoir séduite, un bellâtre de 25 ans son cadet s'enfuit avec une coquette somme qu'elle avait gagnée au loto.

Le Détective chauve se lance à ses trousses, quitte à s'égarer dans les rues de Goa en Inde. De son côté, le commissaire est aux prises avec une affaire de meurtre au sein d'une secte religieuse. Les deux affaires révèlent des liens troublants qui invitent le détective et le commissaire à un pas de deux acrobatique et jubilatoire.

Anna Grue est née au Danemark en 1957. Elle débute sa carrière comme graphiste puis journaliste dans la presse écrite. Elle se voit rapidement confier des postes de rédactrices en chef, puis participe à la création de plusieurs revues. Elle publie son premier roman en 2005 et décide, deux ans plus tard, de devenir écrivain à plein-temps. Après Je ne porte pas mon nom, Le baiser de Judas est le deuxième opus d'une série de polars mettant en scène Dan Sommerdahl, dit "le Détective chauve".

25 juillet 2012

Private Los Angeles, James Patterson

JAMES PATTERSON

L'ARCHIPEL

Cinq ans plus tard, les affaires fonctionnent bien pour Jack, qui a su développer son business et jouit d'une réputation solide auprès des stars et des hommes politiques. Mais il fait les frais des erreurs de son père et de son jumeau, qui a contracté des dettes auprès du mafieux Ray Noccia...

Lorsque Jack apprend que Shelby, la femme de son meilleur ami, a été sauvagement abattue, il mène l'enquête et ne tarde pas à découvrir la double vie de cette dernière. Shelby, prostituée et accroc au crack, travaillait dans un salon de massage tenu par Noccia lui-même...

Parallèlement, Justine, profileuse et associée de Jack au sein de l'agence de la ville des anges, enquête sur des meurtres en série de lycéennes. Dix-huit victimes au total, mais toutes assassinées de façon différente...

Avec plus de 220 millions de romans vendus, James Patterson est l'auteur de thrillers le plus lu au monde. Parmi ses derniers suspenses publiés à l'Archipel : Une ombre sur la ville (2010) et Bons baisers du tueur (2011). Pour le premier opus de cette nouvelle série, il s'est adjoint les services de Maxine Paetro, avec qui il coécrit le Women Murder Club.

21 juillet 2012

Hip pip pip hourra pour le hip-hop

Pour clore la saison associative, les élèves de la section hip-hop ont donné leur tout premier spectacle le vendredi 29 juin.

La salle des Merisiers était pleine de parents, enfants et amis, tous venus assister en nombre à l’évènement. « C’est leur premier spectacle de hip-hop depuis que les cours ont débuté à la rentrée de septembre 2011. Ce spectacle, ils l’ont travaillé et ils vont assurer devant vous ce soir » a précisé « Tino » alias Thierry Anoman, leur géant de professeur. Très motivés et appliqués, les 30 élèves, âgés de 8 à 15 ans, se sont tour à tour élancés sur la piste pour enchaîner des chorégraphies nerveuses et très rythmées. L’équipe organisatrice, l’association tremblaysienne Ying-Yang qui dispense les cours pour le compte de la FRAV (Familles rurales à Villevaudé), a également exécuté quelques numéros, ainsi que des « battles » (duo s’affrontant à la danse), histoire de transmettre au public quelques fondamentaux de la culture hip-hop.

Les cours de hip-hop ont lieu le jeudi en salle des Merisiers à Montjay-la-Tour (haut de Villevaudé). Ils sont divisés en deux groupes : de 16 h 45 à 17 h 45 pour les enfants âgés de 8 à 12 ans, et de 17 h 45 à 19 h 45 pour les plus grands. Les inscriptions pourront s’effectuer au stand de la FRAV lors du forum des associations qui se tiendra samedi 8 septembre à la salle des Merisiers.Serge Moroy

Publié dans 00 A Villevaudé , 18 Chroniques de Serge | Lien permanent | Commentaires (0)

20 juillet 2012

Sous la glace, Louise Penny

LOUISE PENNY

ACTES SUD

Après avoir été longtemps journaliste, Louise Penny a décidé, il y a quelques années, de se consacrer à l'écriture. la série des enquêtes de l'inspecteur-chef Armand Gamache, auréolée des plus prestigieuses récompenses, en est à son septième volume aux Etats-Unis. Louise Penny vit dans un petit village au sud de Montréal. Nature morte a paru dans la collection "Actes noirs" en juin 2011.

16 juillet 2012

A l'endroit où elles naissent, Diane Peylin

DIANE PEYLIN

Préface de Maxime Le Forestier

LES NOUVEAUX AUTEURS

Deux femmes, deux vies, une seule Terre. Eva et Miangaly ne sont pas nées avec les mêmes paillettes au fond des yeux. De France jusqu'à Madagascar, de l'enfance à l'âge adulte, elles traverseront les années, les époques, parleront de leurs famille, parents, découvriront la musique, les hommes, les icebergs à la grenadine, les zébus et le chocolat.

32 ans, Ardéchoise et nomade, Diane Peylin est une femme parcourant le monde et les chemins de terre pour mieux s'imprégner des vies de là-bas.

11 juillet 2012

Si c'était à refaire, Marc Levy

MARC LEVY

ROBERT LAFFONT

Le 9 juillet 2012 au matin, il court le long de l’Hudson River quand il est soudainement agressé. Une douleur fulgurante lui transperce le dos, il s’effondre dans une mare de sang.

Andrew reprend connaissance le 9 mai 2012… Deux mois plus tôt, deux mois avant son mariage.

À compter de cette minute, il a soixante jours pour découvrir son assassin, soixante jours pour déjouer le destin.

De New York à Buenos Aires, il est précipité dans un engrenage vertigineux. Une course contre la montre, entre suspense et passion, jusqu’au dénouement… à couper le souffle.

08 juillet 2012

Du domaine des murmures, Carole Martinez

CAROLE MARTINEZ

GALLIMARD

Carole Martinez, née en 1966, a été comédienne avant de devenir enseignante. Son premier roman, Le coeur cousu (collection blanche 2007, Folio n° 4870), a connu un grand succès de librairie et a reçu de nombreux prix littéraires, dont le prix Renaudot des lycéens et le prix Ouest-France Étonnants Voyageurs.

05 juillet 2012

Dans les forêts de Sibérie, Sylvain Tesson

SYLVAIN TESSON

GALLIMARD

Écrivain, journaliste et grand voyageur, Sylvain Tesson est né en 1972. Après un tour du monde à vélo, il se passionne pour l’Asie centrale, qu’il parcourt inlassablement depuis 1997. Il s’est fait connaître en 2004 avec un remarquable récit de voyage, L’axe du loup (Robert Laffont). De lui, les Éditions Gallimard ont déjà publié Une vie à coucher dehors (collection blanche, 2009, Folio n° 5142) et, avec Thomas Goisque et Bertrand de Miollis, Haute tension (Hors série Connaissance, 2009).

Publié | Lien permanent | Commentaires (0)

30 juin 2012

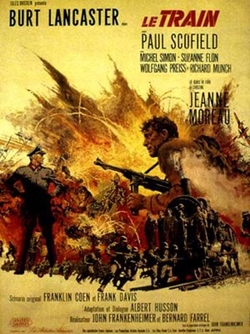

Guerre et train à l'écran

Le magazine trimestriel Historail d’avril 2012 consacre un dossier spécial de 62 pages dans lequel figure notamment « Le train », film réalisé en partie au triage de Vaires-sur-Marne. Le numéro est en vente au prix de 9,90 euros et comporte 114 pages.

« Le chemin de fer a joué un rôle essentiel dans la Seconde guerre mondiale et le cinéma s’en est souvenu. C’est autour de cette idée que nous avons construit ce numéro spécial d’Historail. « La bataille du rail » (1945) commence par les premiers actes de résistance des cheminots alors que les Allemands sont déjà installés dans notre pays […]. Le film « Le train » (1964) se place dans la filiation directe de « La bataille du rail » qui ne cesse d’inspirer John Frankenheimer. C’est une autre façon de confirmer à quel point le chemin de fer a été présent durant la Seconde Guerre mondiale, comme outil indispensable, mais aussi comme un monde à part. Un lieu de refuge et en quelque sorte « d’appel », face au rapport de force établi par la puissance occupante » écrit Jacques Andreu dans son éditorial.

Dans les 16 pages consacrées spécialement à ce film, abondamment illustrées de photos, il reviendra en détails sur le déroulement de ce dernier, soulignant l’affrontement mortel de deux hommes (le colonel allemand et le cheminot résistant) dans une espèce de « guerre privée » sur fond de guerre mondiale, et dont l’enjeu demeure le sort des célèbres tableaux entreposés au musée du Jeu-de-Paume.

Filmé en décors naturels

Les séquences ferroviaires ont été tournées en décors naturels. Pour le réseau de l’Est, la gare de marchandises de la Glacière-Gentilly, sur la petite couronne (13e arrondissement de Paris), mais aussi Saint-Ouen-les-Docks. La séquence du bombardement par l’aviation britannique se déroule en partie au triage de Vaires, l’autre au triage désaffecté de Gargenville. Le réseau de l’Ouest a également été mis à contribution : triage d’Argenteuil et, en Normandie, la gare d’Acquigny (Eure) dans la petite gare rebaptisée « Rive-Reine » et où se déroule une grande partie du film. Enfin à Autheuil-Authouillet pour la fin du film, dans le superbe décor de la vallée de l’Eure et à Moulineaux (Seine-Maritime) pour la scène où la locomotive 230 B HLP est attaquée et se réfugie dans un tunnel.

La SNCF tourne un making-of

La section centrale cinématographique de la SNCF réalisera « Le rail et le cinéma », un documentaire en couleurs réalisé pendant le tournage du film « Le train ». Il relate l’ambiance extraordinaire sur le plateau et les grands moments qui nécessitèrent la participation de 280 à 300 personnes. Ce témoignage (dont on regrette qu’il soit si court) a la particularité d’être commenté par Michel Simon qui exprime son admiration pour ces cheminots français qui firent preuve de beaucoup de courage et d’humilité, précisant que « Le train » leur rendait, même tardivement, « un hommage mille fois mérité ».

Pour voir ce court-métrage exceptionnel tourné par la SNCF :

Avec les deux films de René Clair - « Ceux du rail » et « La bataille du rail » réalisés en 1943 et 1945 – le film de John Frankenheimer rend un vibrant hommage à l’héroïsme des cheminots français dont beaucoup ont payé de leur vie leur lutte contre les nazis : 1647 cheminots fusillés ou déportés sans retour, selon l’avocat Arno Klarsfeld (Source : Le Monde du 06/06/2006).

Un même nom pour deux films

« Historail » entreprend par ailleurs une comparaison avec le film en couleurs de Pierre Granier-Deferre, réalisé en 1973, et qui porte aussi le même nom, « Le train ». Son intrigue repose sur la rencontre (saisissante) de deux monstres sacrés : Jean-Louis Trintignant et Romy Schneider. Un même prétexte (la guerre et le rail) pour deux films totalement différents (un film d’action et un film intimiste), mais présentant tout de même de nombreux points de convergence.

Deux autres ouvrages sur le sujet

Le dossier évoque également deux ouvrages de référence : « Les cheminots dans la Résistance » livre de 224 pages de Cécile Hochard (édition La Vie du Rail), édité pour accompagner l’exposition de 2005 sur ce thème circulant depuis en France ; et le livret « 1944 les bombardements sur le triage de Vaires » publié par Georges Leduc en 1969 qui recueille les témoignages des Vairois, ainsi que des relevés et photos d’époque sur ces terribles moments historiques. Rappelons en effet que le triage SNCF de Vaires a subi 5 bombardements en 1944 (29 mars – 28 juin – 8, 12 et 18 juillet), frappant malheureusement aussi les villes environnantes de Vaires, Brou-sur-Chantereine et Chelles qui ont dénombré une douzaine de morts parmi la population civile.

Serge Moroy (Juin 2012)

Le Train (1964) : La fiction

En août 1944 commence la retraite des Allemands. Le colonel von Waldheim (Paul Scofield) réquisitionne un train pour transporter vers l’Allemagne des œuvres d’art entreposées au musée du Jeu-de-Paume, à Paris. Paul Labiche (Burt Lancaster), ingénieur responsable du réseau ferroviaire de l’Est, est chargé par la Résistance d’empêcher à tout prix le train de partir. Labiche organise, avec la complicité des cheminots résistants, une mystification à l’échelon du réseau ferroviaire national, puis finalement le déraillement du convoi. Les Allemands ripostent par des exécutions d’otages et mettent tout en œuvre pour faire repartir le train. La Résistance aura finalement le dernier mot.

… et la réalité

De l’automne 1940 à l’été 1944, le musée du Jeu-de-Paume est réquisitionné par les Allemands pour entreposer, trier et expédier vers l’Allemagne des œuvres volées à des collectionneurs, des marchands d’art, des artistes et de simples particuliers de confession juive. Rose Valland, attachée de conservation à ce musée, suit et enregistre toutes ces opérations à l’insu de l’occupant. Le 1er août 1944, sur ordre de Goering, 148 caisses contenant des œuvres d'art moderne (64 Picasso, 29 Braque, des Van Gogh, Monet, Matisse…) quittent ce musée pour être chargées dans 5 wagons du train n° 40.044 à destination de Nikolsburg (Tchécoslovaquie). Renseigné par Rose Valland et les cheminots, c’est un détachement de l'armée du général Leclerc qui arrêtera ce train le 27 août 1944 à Aulnay-sous-Bois.

Publié dans 00 A Villevaudé , 18 Chroniques de Serge | Lien permanent | Commentaires (0)

29 juin 2012

Vaires sur Marne, Le train

J’aimerais apporter quelques précisions sur le film américain de John Frankenheimer, « Le train », film réalisé en 1963 et brillamment emmené par Burt Lancaster et à qui de nombreux artistes français donnent la réplique (Jeanne Moreau, Michel Simon [inoubliable Papa Boule !], Suzanne Flon, Albert Rémy, Jacques Marin), car il se trouve que j’habite à Villevaudé, village qui se situe non loin de l’endroit où fut tourné ce film et qu’il tire parti d’événements historiques qui s’y produisirent 19 ans plus tôt.

J’aimerais apporter quelques précisions sur le film américain de John Frankenheimer, « Le train », film réalisé en 1963 et brillamment emmené par Burt Lancaster et à qui de nombreux artistes français donnent la réplique (Jeanne Moreau, Michel Simon [inoubliable Papa Boule !], Suzanne Flon, Albert Rémy, Jacques Marin), car il se trouve que j’habite à Villevaudé, village qui se situe non loin de l’endroit où fut tourné ce film et qu’il tire parti d’événements historiques qui s’y produisirent 19 ans plus tôt.

Vaires-sur-Marne, en Seine-et-Marne, est une charmante bourgade des bords de Marne, à 25 km à l’est de la capitale. Elle dispose d’une gare de chemin de fer digne de ce nom depuis 1926 assurant la liaison entre Paris et Meaux. Vaires a surtout la particularité de posséder l’un des plus grands triages du réseau ferroviaire français. Ce dernier organise la formation des convois de marchandises vers toute la France et l’Europe. La ville comptait 5120 habitants en 1936 et on estime que près de la moitié de la population était constituée par les cheminots et leurs familles.

Les Allemands arrivent à Vaires le 13 juin 1940. La gare et son triage, aussitôt réquisitionnés, jouent alors un rôle logistique primordial pour les communications outre-Rhin. Les cheminots manifestent très vite leur opposition à la présence de l’occupant. Tout est bon pour gêner ou ralentir le trafic des trains servant l’effort de guerre allemand. Les erreurs d’aiguillage ne se comptent plus et provoquent le va-et-vient incessant des convois. Quelquefois, il y a de véritables actes de sabotage qui mettent hors d’usage le matériel roulant, provoquent des déraillements et nécessitent des réparations qui sont effectuées le plus mollement possible. Bien sûr, les employés des chemins de fer allemands qui surveillent leurs homologues français ne sont pas dupes. Mais, ces hommes de la Reichbahn sont âgés et le plus souvent des réservistes de la Wehrmacht. Bien qu’armés d’un pistolet, ils n’ont pas l’esprit guerrier et consentent bien souvent à fermer les yeux. De toute façon, ils savent que le triage de Vaires est un important foyer de résistance, qu’elle soit active ou passive, et que le sens de l’histoire est en train de tourner, surtout depuis la première défaite de l’armée allemande à El-Alamein (3 novembre 1942). En 1944, la ville paiera un lourd tribut à la Libération en étant particulièrement éprouvée par les bombardements alliés. Le triage subira en effet six attaques aériennes en l’espace de cinq mois. Le premier se produira le 29 mars 1944. Ce jour-là, plusieurs trains militaires se trouvent assemblés au triage de Vaires. L’un d’eux transporte de l’essence, deux autres du matériel, un quatrième des munitions et le cinquième des troupes de soldats SS. Avertis par la Résistance, les autorités anglaises déclenchent l’offensive un peu plus de 12 heures seulement après avoir reçu l’information. « Les haricots verts sont cuits » annonce alors laconiquement Radio-Londres pour prévenir du bombardement imminent. Effectivement, à 21 h 15, les avions de la RAF surgissent et, quand ils s’éloignent à 21 h 40, le triage est en feu : le train de munitions a explosé, creusant une tranchée longue de 200 m, large de 20 m et profonde de 6 m ; le train transportant l’essence brûle ; les wagons contenant le matériel sont détruits et, pour celui transportant les troupes, plusieurs centaines de soldats ont péri. Les bombardements ont également causé une douzaine de morts dans la population civile. Au total, les chiffres des victimes, selon les estimations des témoins, oscillent entre 1200 et 2735. Quoi qu’il en soit, il semblerait qu’il n’y ait eu que 400 rescapés. Les cinq autres bombardements (28 juin, 8 - 12 - 18 et 27 juillet) surviendront après le débarquement en Normandie. Ils varieront par leur intensité et viseront surtout à désorganiser le trafic ferroviaire sur l’arrière de l’ennemi, tandis que les alliés progressent. A la Libération, la ville de Vaires apparaît comme l’une des plus sinistrées du département de Seine-et-Marne, ce qui lui vaudra de recevoir la Croix de guerre en 1948 pour le courage de sa population civile lors de ces tragiques événements (médaille figurant depuis au bas du blason de la ville).

En 1944, la ville paiera un lourd tribut à la Libération en étant particulièrement éprouvée par les bombardements alliés. Le triage subira en effet six attaques aériennes en l’espace de cinq mois. Le premier se produira le 29 mars 1944. Ce jour-là, plusieurs trains militaires se trouvent assemblés au triage de Vaires. L’un d’eux transporte de l’essence, deux autres du matériel, un quatrième des munitions et le cinquième des troupes de soldats SS. Avertis par la Résistance, les autorités anglaises déclenchent l’offensive un peu plus de 12 heures seulement après avoir reçu l’information. « Les haricots verts sont cuits » annonce alors laconiquement Radio-Londres pour prévenir du bombardement imminent. Effectivement, à 21 h 15, les avions de la RAF surgissent et, quand ils s’éloignent à 21 h 40, le triage est en feu : le train de munitions a explosé, creusant une tranchée longue de 200 m, large de 20 m et profonde de 6 m ; le train transportant l’essence brûle ; les wagons contenant le matériel sont détruits et, pour celui transportant les troupes, plusieurs centaines de soldats ont péri. Les bombardements ont également causé une douzaine de morts dans la population civile. Au total, les chiffres des victimes, selon les estimations des témoins, oscillent entre 1200 et 2735. Quoi qu’il en soit, il semblerait qu’il n’y ait eu que 400 rescapés. Les cinq autres bombardements (28 juin, 8 - 12 - 18 et 27 juillet) surviendront après le débarquement en Normandie. Ils varieront par leur intensité et viseront surtout à désorganiser le trafic ferroviaire sur l’arrière de l’ennemi, tandis que les alliés progressent. A la Libération, la ville de Vaires apparaît comme l’une des plus sinistrées du département de Seine-et-Marne, ce qui lui vaudra de recevoir la Croix de guerre en 1948 pour le courage de sa population civile lors de ces tragiques événements (médaille figurant depuis au bas du blason de la ville).

En octobre 1963, les Vairois sont donc quelque peu surpris de voir débarquer 19 ans plus tard l’équipe d’un grand réalisateur américain pour tourner un film de guerre à gros budget au triage SNCF. Car, pour les besoins de ce tournage énorme en décors naturels, ce sera un pari de tous les instants : en fin de journée, il faut préparer une locomotive qui devra dérailler le lendemain ; il faut ajouter des feuilles aux arbres (l’action se déroule en effet en été et l’on est en automne !). Un poste d’aiguillage de l’époque est entièrement reconstitué, un dépôt désaffecté est sacrifié pour les besoins d’une scène d’explosion. John Frankenheimer était un cinéaste très exigeant et pourtant c’était Arthur Penn qui était prévu au départ pour la réalisation de cette superproduction franco-italo-américaine. En fait, le réalisateur de « Little Big Man » abondonna le tournage au bout de quinze jours à cause d’un désaccord avec Burt Lancaster, l’acteur principal du film.

En octobre 1963, les Vairois sont donc quelque peu surpris de voir débarquer 19 ans plus tard l’équipe d’un grand réalisateur américain pour tourner un film de guerre à gros budget au triage SNCF. Car, pour les besoins de ce tournage énorme en décors naturels, ce sera un pari de tous les instants : en fin de journée, il faut préparer une locomotive qui devra dérailler le lendemain ; il faut ajouter des feuilles aux arbres (l’action se déroule en effet en été et l’on est en automne !). Un poste d’aiguillage de l’époque est entièrement reconstitué, un dépôt désaffecté est sacrifié pour les besoins d’une scène d’explosion. John Frankenheimer était un cinéaste très exigeant et pourtant c’était Arthur Penn qui était prévu au départ pour la réalisation de cette superproduction franco-italo-américaine. En fait, le réalisateur de « Little Big Man » abondonna le tournage au bout de quinze jours à cause d’un désaccord avec Burt Lancaster, l’acteur principal du film. L’histoire du film est basée sur des faits réels. Au moment de la retraite des Allemands en août 1944, le colonel von Waldheim (interprété par l’acteur Paul Scofield) réquisitionne un train pour transporter vers l’Allemagne des œuvres d’art entreposées au musée du Jeu de paume. Paul Labiche (Burt Lancaster), ingénieur responsable du réseau ferroviaire de l’Est et chef d’un réseau de la Résistance, est chargé d’empêcher à tout prix le train de parvenir à destination. Labiche organise une habile mystification à l’échelon du réseau ferroviaire national puis, finalement, le déraillement du convoi. Les Allemands ripostent par des exécutions d’otages et mettront tout en œuvre pour faire repartir le train mais, au terme d’un combat sans merci, la Résistance aura finalement le dernier mot (*).

L’histoire du film est basée sur des faits réels. Au moment de la retraite des Allemands en août 1944, le colonel von Waldheim (interprété par l’acteur Paul Scofield) réquisitionne un train pour transporter vers l’Allemagne des œuvres d’art entreposées au musée du Jeu de paume. Paul Labiche (Burt Lancaster), ingénieur responsable du réseau ferroviaire de l’Est et chef d’un réseau de la Résistance, est chargé d’empêcher à tout prix le train de parvenir à destination. Labiche organise une habile mystification à l’échelon du réseau ferroviaire national puis, finalement, le déraillement du convoi. Les Allemands ripostent par des exécutions d’otages et mettront tout en œuvre pour faire repartir le train mais, au terme d’un combat sans merci, la Résistance aura finalement le dernier mot (*).

Le temps d’un tournage, le film a donc rapproché une petite ville française avec la grande et mirifique Hollywood. « Le train » fait ainsi partie de ces rares films avec « Ceux du rail » (1943) et « La bataille du rail » (1945), tous deux de René Clément, qui rendent hommage à l’héroïsme des cheminots français dont beaucoup d’entre eux ont payé de leur vie leur combat contre l’occupant.

Serge Moroy

Sources : archives municipales de Vaires-sur-Marne

(*) La réalité historique : sur ordre de Goering, 148 caisses comportant notamment des œuvres d'art moderne (peintures et objets précieux), quittent le Jeu de paume à Paris. Elles seront chargées dans cinq wagons du train n° 40 044, en attente de partir pour Nikolsburg. Renseigné in extremis par la résistante Rose Valland (conservateur au musée du Jeu de paume) et les cheminots, c’est un détachement de l'armée de Leclerc qui arrêtera le 27 août 1944 à Aulnay ce train contenant le dernier convoi d’œuvres d'art pour l'Allemagne.

Remarque: Cette note a été publiée en avril 2008

Publié dans 00 A Villevaudé , 18 Chroniques de Serge | Lien permanent | Commentaires (1)

28 juin 2012

Les allumettes suédoises, Robert Sabatier

Les allumettes suédoises, Robert Sabatier

Sur les pentes de Montmartre, un enfant de dix ans, Olivier, erre le jour et aussi la nuit dans ce vieux quartier de Paris du début des années 30. Sa mère, la belle mercière, vient de mourir et il vit en partie chez le jeune couple formé par ses cousins Jean et Elodie, mais surtout dans les rues de ce temps-là, vivantes, souriantes, animées. C'est là qu'il rencontre une multitude de personnages populaires qui vivent et se croisent sous son regard vif, émerveillé, parfois mélancolique. Soumis à toutes sortes d'influences, cet enfant verra peu à peu la féerie des rues effacer sa peine et sa solitude.C'est une ville inattendue qui apparaît alors, un Paris différent de celui que nous connaissons, des coutumes changées, une autre manière de vivre. Merveilleux roman plein de fraîcheur et de charme, de tendresse et d'humour, Les Allumettes suédoises reste l'un des plus grands succès de ces dernières années.

Robert Sabatier ( 17 août 1923 - 28 juin 2012 )

Robert Sabatier est mort ( source nouvelobs tempsreel.com)

Robert Sabatier, l'auteur des "Allumettes suédoises", est mort jeudi à l'âge de 88 ans, salué par tous comme un formidable conteur d'histoires mais aussi un poète et un admirable connaisseur de la poésie, lui qui pouvait réciter par coeur des milliers de vers.

Le doyen de l'Académie Goncourt est mort "à 13H00 à l'hôpital Ambroise Paré de Boulogne-Billancourt", a précisé à l'AFP son éditeur historique, Albin Michel.

Avec Robert Sabatier "disparaît un enfant chéri du public, un étonnant raconteur d'histoires", a souligné la ministre de la Culture, Aurélie Filippetti.

Mais "derrière le masque bonhomme et les volutes de fumée de son éternelle pipe, il y avait l'un des meilleurs connaisseurs de la versification contemporaine, un excellent poète et l'auteur d'une monumentale Histoire de la poésie française. Il y avait aussi l'amateur d'humour noir et d'aphorismes, contempteur féroce de la comédie humaine", a relevé la ministre.

Le maire de Paris, Bertrand Delanoë, a, lui aussi, salué ce "poète à la curiosité infinie, au style élégant et populaire. Amoureux de Paris, la capitale lui a permis de vivre sa passion de la littérature et lui a inspiré sa série Les allumettes suédoises".

L'un de ses condisciples à l'Académie Goncourt, Tahar Ben Jelloun, s'est dit très attristé par la perte d'un "homme d'une grande culture et d'une grande discrétion, doté d'une grande présence. Subtil et jamais véhément".

"La rentrée littéraire sans lui va être bien triste", a-t-il déclaré à l'AFP.

"C'était mon voisin de gauche à la table du jury du Goncourt (au restaurant Drouant, à Paris). Il était là avant nous tous et en a vu passer beaucoup, Aragon, Genevoix...", a-t-il ajouté.

"Vieillir comme un bourgogne"

Bernard Pivot, lui aussi membre de l'Académie Goncourt, avait fait la connaissance de Robert Sabatier il y a une cinquantaine d'années, quand il était "jeune journaliste au Figaro littéraire et Robert Sabatier attaché de presse aux PUF".

"Robert avait une double image, l'une ayant fait du tort à l'autre. Il souffrait du succès considérable de son autobiographie romancée qui avait occulté son talent de poète", a expliqué le journaliste à l'AFP.

"C'était un poète formidable et un admirable connaisseur de la poésie, qui pouvait réciter des milliers de vers, citant aussi bien Ronsard que Saint-John Perse", a-t-il ajouté. "C'est lui qui orientait le choix du jury lors de l'attribution du Goncourt de la poésie".

Amateur de bons mots et de bons vins, comme Pivot, Robert Sabatier aimait à dire "il faut s'efforcer d'être jeune comme un beaujolais et de vieillir comme un bourgogne"...

Publié dans 02 Une vie, une oeuvre, une date | Lien permanent | Commentaires (1)

Découvrez MEDIALIB 77

Cet accès est destiné à tous les adhérents des Bibliothèques de Seine-et-Marne.

Le Département met en ligne des ressources numériques, accessibles gratuitement : de la musique, des films, des documentaires, des e-books, des jeux éducatifs et des programmes d’autoformation en informatique, en langues ou en de nombreux autres domaines.

Pour y accéder, depuis le site de la Médiathèque (www.mediatheque77.fr) cliquez sur le pavé « Medialib77 » de la page d’accueil et laissez-vous guider pour accéder à la ressource souhaitée.

Vous trouverez dans la barre d’outils de présentation des onglets :

Présentation : / Musique en ligne / VOD / Ebooks / Autoformation / Jeux

- Musique en ligne

- VOD : de la vidéo en streaming

- Ebooks : de nombreux livres à télécharger sur votre Epod, Epad, ordinateur ou liseuse numérique.

- Autoformation

- Jeux

Musique en ligne avec MusicMe et Savoirs :

Pratique

Accéder à MusicMe via CVS |

Musique :

L’accès à ce service nécessite de remplir un bulletin d’inscription en ligne. Choisissez un identifiant et un mot de passe, et surtout, indiquez la commune de la bibliothèque dont vous êtes adhérent, une vérification sera effectuée ultérieurement par nos services, mais vous pouvez dès à présent profiter de nos ressources.

Une fois la connexion établie, (« Accéder à MusicMe ») vous avez le choix parmi des centaines d’albums.

Vous pouvez écouter votre choix et créer des Playlists en cliquant sur la le signe + dans la case de la colonne Playlists. Vous pouvez vous créer autant de playlists que vous désirez et retrouver ainsi votre musique préférée rapidement.

Savoirs et autoformation :

Pour accéder aux ressources en autoformation, cliquez sur l'onglet catalogue de l'espace Savoirs puis sélectionnez le domaine qui vous intéresse.

Disciplines

Auto-formation

Editeurs

De la vidéo à la demande avec Artevod-Universciné

La Vod, tout le monde en parle, venez la tester !

|

Modalités d'accès et de consultation

Pratique

- Accéder directement à Arte Vod-Universciné .

Cette offre permet aux seine-et-marnais inscrits en bibliothèque de voir gratuitement et légalement de nombreux films.

Pour accéder à ce service, il suffit de remplir le bulletin d’inscription en ligne. Il vous sera demandé votre numéro d’adhérent de bibliothèque (à demander à la bibliothèque si vous ne l’avez pas). Contrairement à MusicMe et Savoirs, il vous faudra attendre 24 heures afin que votre inscription soit validée par votre bibliothèque.

Des onglets vous donneront le choix :

Documentaire, Cinéma, Spectacle, Magazine, ainsi que des Nouveautés, des Articles et Bonus et le Catalogue par ordre alphabétique.

Une fois le film sélectionné, il est consultable pendant 30 jours. A compter du lancement de la première lecture du fichier, le film restera accessible pendant 48 heures. Chaque usager peut consulter jusque 20 films par mois.

A noter : il est nécessaire de télécharger le logiciel gratuit Silverlight4 pour visionner les films.

Enfin n’hésitez pas à naviguer et à consulter les nombreuses possibilités que ce service en ligne mis à la disposition de tous les Adhérents des Bibliothèques de la Seine et Marne vous offre…

Brigitte Grandeau, secrétaire de la bibliothèque de la Roseraie.

25 juin 2012

7 ans après, Guillaume Musso

GUILLAUME MUSSO

XO EDITIONS

Un divorce les avait séparés…… le danger va les réunir

Artiste bohème au tempérament de feu, Nikki fait irruption dans la vie sage et bien rangée de Sebastian. Tout les oppose, mais ils s’aiment passionnément. Bientôt, ils se marient et donnent naissance à des jumeaux : Camille et Jeremy.

Pourtant, le mariage tourne court : reproches, tromperies, mépris ; la haine remplace peu à peu l’amour. Au terme d’un divorce orageux, chacun obtient la garde d’un des enfants : Sebastian éduque sa fille avec une grande rigueur alors que Nikki pardonne facilement à son fils ses écarts de conduite. Les années passent. Chacun a refait sa vie, très loin de l’autre. Jusqu’au jour où Jeremy disparaît mystérieusement. Fugue ? Kidnapping ? Pour sauver ce qu’elle a de plus cher, Nikki n’a d’autre choix que de se tourner vers son ex-mari qu’elle n’a pas revu depuis sept ans. Contraints d’unir leurs forces, Nikki et Sebastian s’engagent alors dans une course-poursuite, retrouvant une intimité qu’ils croyaient perdue à jamais.

Des rues de Paris au coeur de la jungle amazonienne

Un thriller implacable brillamment construit

Un couple inoubliable pris dans un engrenage infernal

« Une réunion de famille en forme de thriller, aussi haletante qu’originale. Guillaume Musso surprend jusqu’à la toute dernière page. »Jérôme Vermelin, Metro

Né en 1974, Guillaume Musso, passionné de littérature depuis l’enfance, commence à écrire alors qu’il est étudiant. Paru en 2004, son roman Et après... est vendu à près de deux millions d’exemplaires.

Cette incroyable rencontre avec les lecteurs, confirmée par l’immense succès de tous ses romans ultérieurs, Sauve-moi, Seras-tu là ?, Parce que je t’aime, Je reviens te chercher, Que serais-je sans toi ?, La fille de papier et L’appel de l’ange, fait de lui un des auteurs français favoris du grand public, traduit dans le monde entier, et plusieurs fois adapté au cinéma.

21 juin 2012

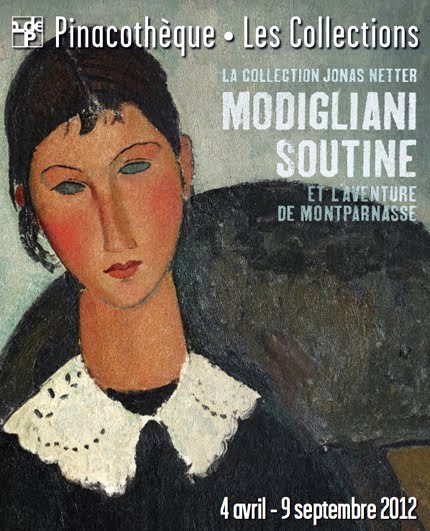

Modigliani, Soutine et l'Aventure de Montparnasse

Modigliani, Soutine et l'Aventure de Montparnasse

À la Pinacothèque de Paris, du 04 avril 2012 au 09 septembre 2012

La Collection Jonas Netter

Jonas Netter est l’un des collectionneurs les plus marquants du XXe siècle, découvreur de talent, d’autant plus inspiré et génial qu’il fut d’une discrétion absolue pendant toute sa vie au point qu’il est encore aujourd’hui inconnu du grand public.

Pourtant, sans lui, Modigliani n’aurait sans doute jamais existé, ni Soutine, ni Utrillo. Cette exposition va aujourd’hui lui rendre l’hommage qu’il mérite en permettant enfin au public de découvrir un ensemble d’œuvres absolument étourdissant de beauté, principalement de Modigliani.

Jonas Netter était un Alsacien, représentant en marques installé à Paris, fasciné par l’art et la peinture. Il découvre une toile de Modigliani et se décide à l’acquérir. Il sera l’un des premiers à acheter des œuvres de cet artiste, prenant la suite de Paul Alexandre qui l’avait soutenu jusque-là, avant la Première Guerre mondiale. Collectionneur dans l’âme, Netter commence à acheter toutes les œuvres de Modigliani qu’il voit chez le marchand d'art Léopold Zborowski. Il se prend de passion pour cet artiste dont il arrive à posséder une quarantaine de peintures à la fin des années 1920.

Puis, c’est Soutine qu’il aperçoit. Avant même Barnes, il est fasciné par l'artiste. Lui, le juif alsacien bourgeois et discret, se prend d’une passion sans borne pour tous ces artistes qui constituent l(Ecole de Paris. Il découvre également Utrillo , sa période blanche l’envoûte et il commence à acheter ses oeuvres par centaines, toujours avec l’aide de Zborowski. Ce dernier se retrouve, grâce à lui, à la tête d’un véritable nouveau marché et d’une pléiade de jeunes artistes, propulsés par cette nouvelle génération de marchands et de collectionneurs.

Valadon et Kisling feront également partie de ces peintres, ainsi que beaucoup d’autres, tous formidables même s’ils n’ont pas forcément eu la même notoriété. Kremègne, Kikoïne, Hayden, Ebiche, Antcher et Fournier.

Suzanne Valadon, Vue de Corté (Corse) 1913

La Pinacothèque de Paris présente pour la première fois un ensemble d’œuvres jamais exposé de Modigliani, qui reconstitue, avec d’autres œuvres qui ont pu être retrouvées, la collection de Jonas Netter, telle qu’elle fut en son temps.

La Pinacothèque de Paris est donc très fière de pouvoir participer à cette découverte exceptionnelle et de réaliser le souhait premier de Jonas Netter, faire en sorte que le grand public découvre ces merveilles.

Publié dans 00 A Villevaudé , 01 Expositions | Lien permanent | Commentaires (1)

16 juin 2012

Acquisitions juin 2012

Un large choix de bandes dessinées adultes et ados vous attend

Un ordinateur avec connexion internet est à la disposition du public

Je voulais te dire, Louisa Young

Tout le monde n'a pas le destin de Kate Middleton, Fred Ballard

Allumer le chat, Barbara Constantine

A meli sans mélo, Barbara Constantine

L'oeil du léopard, Henning Mankell

Les voix du crépuscule, Lisa Unger

Double meurtre à Borodilane, Jonathan Kellerman

Juste une ombre, Karine Giebel

Ange maudit, Frédéric Merchadou

Lien fatal, Tess Gerritsen

Le christ jaune, JM Lecocq

Derrière la haine, Barbara Abel

La compagnie des menteurs, Karen Maitland

Là où vivent les peurs, James Siegel

7 ans après, Guillaume Musso

Si c'était à refaire, Marc Levy

L'heure trouble, Johan Théorin

451 degrés Fahrenheit, Ray Bradbury

451 degrés Fahrenheit représentent la température à laquelle un livre s'enflamme et se consume. Dans cette société future où la lecture, source de questionnement et de réflexion, est considérée comme un acte antisocial, un corps spécial de pompiers est chargé de brûler tous les livres dont la détention est interdite pour le bien collectif.

Montag, le pompier pyromane, se met pourtant à rêver d'un monde différent, qui ne bannirait pas la littérature et l'imaginaire au profit d'un bonheur immédiatement consommable. Il devient dès lors un dangereux criminel, impitoyablement pourchassé par une société qui désavoue son passé.

12 juin 2012

Chasse au trésor dans le parc de la Roseraie

L'année scolaire se terminant bientôt, les élèves de l'école Ivan Peychès ont passé un moment privilégié lors de leur dernier passage à la bibliothèque les lundi 11,mardi 12 et jeudi 14 juin. En échange des livres rendus, que pouvait-on leur offrir de mieux qu'une chasse au trésor dans le parc de la Roseraie?

Une vraie chasse aux indices qui devait permettre aux Grandes sections et CP de trouver des vignettes pour compléter le couverture du livre mystère.... que l'accompagnateur responsable du groupe se devait de leur lire bien sûr !

Chaque groupe de petite et moyenne section s'est vu confier un masque en papier représentant un animal. Ils devaient retrouver dans le parc le livre correspondant à leur masque, obligeant ainsi leur accompagnateur à leur lire le livre retrouvé....

A des degrés de difficultés différentes, les groupes de CE1/CE2/CM1/CM2 devaient examiner un dossier composé de 4 tableaux d'artistes avec un "trou" dedans, d'une carte au trésor et d'un plan du site indiquait ( à condition de savoir décripter les indices): il s'agissait de trouver les 4 vignettes manquantes à recoller dans le "trou" pour reconstituer les tableaux

Ce fut l'occasion de leur faire découvrir des oeuvres soigneusement sélectionnées par Julia : Magritte, Hopper, Norman Rockwell, Jean François Raffaelli, Victor Paul-Joseph Dargaud, Georges Seurat, Man Ray.